[Lesezeit: ca 3 Minuten)]

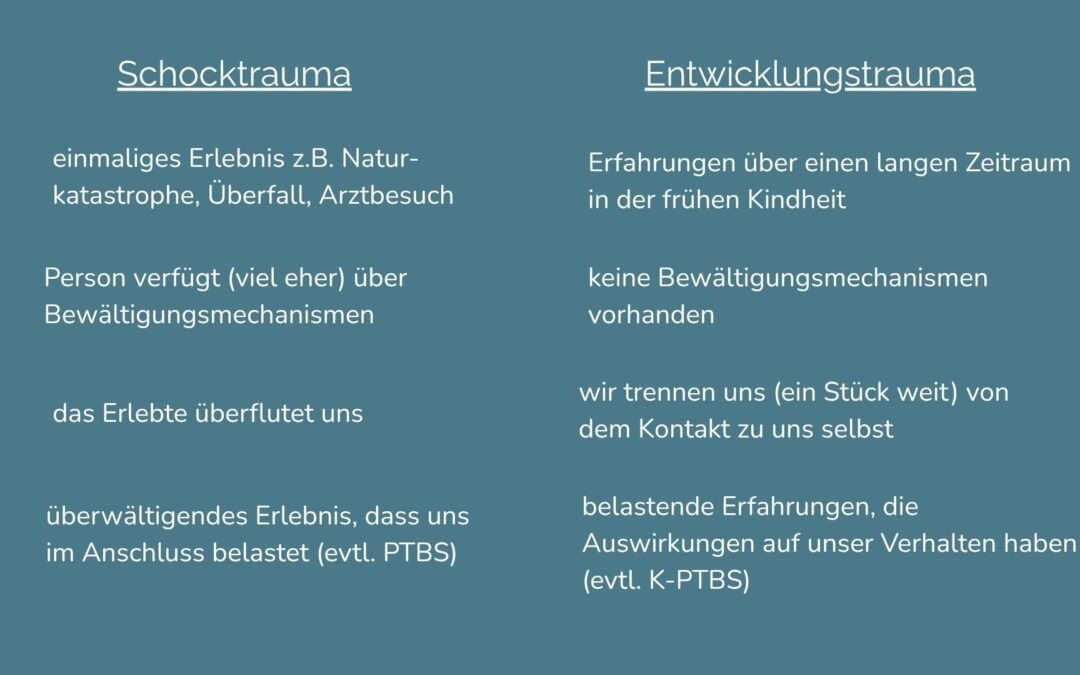

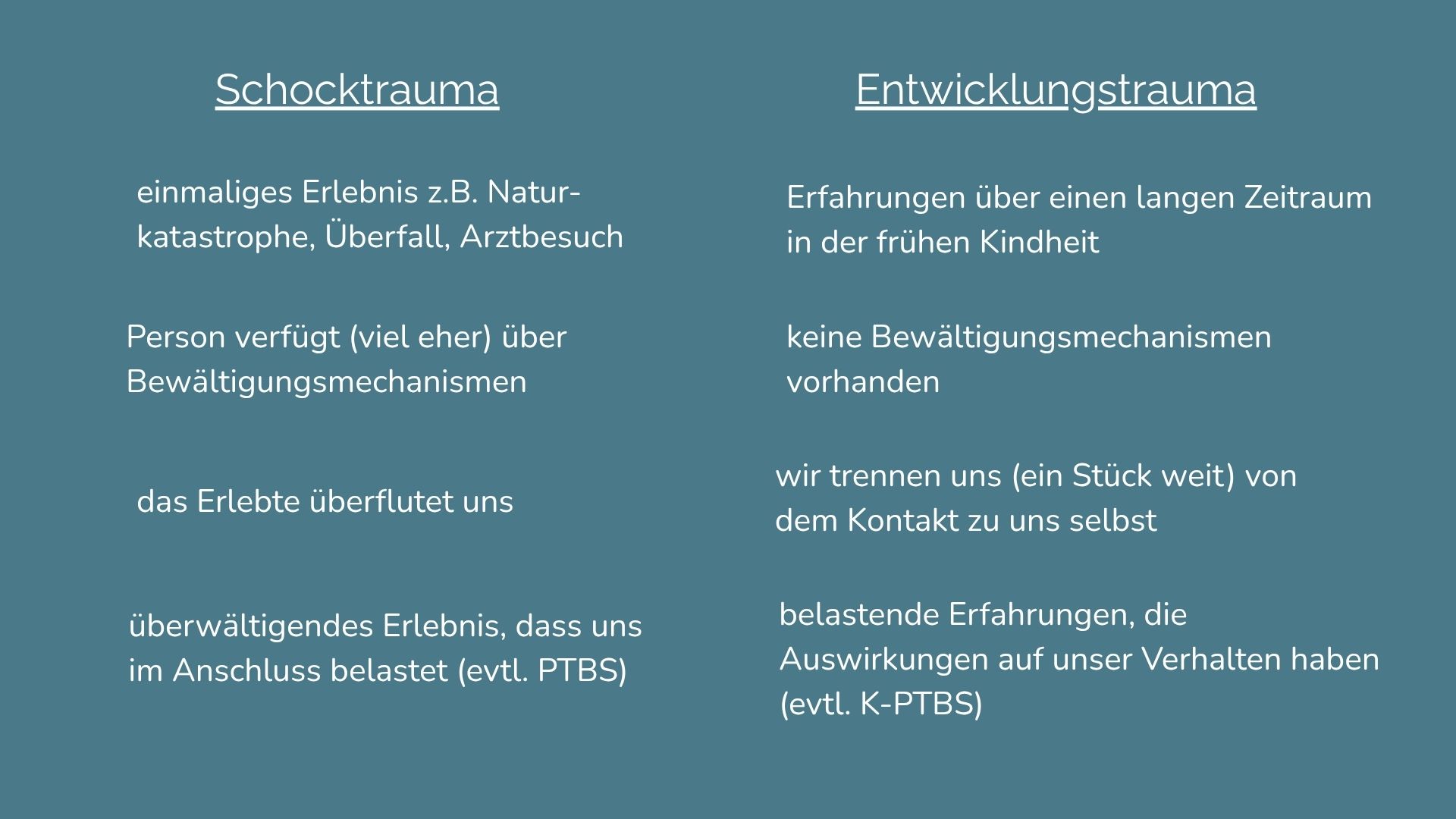

Wenn von Trauma die Rede ist, ist damit meistens Schocktrauma gemeint. Ein Schocktrauma unterscheidet sich jedoch in mehreren Aspekten von einem Entwicklungstrauma.

Bei einem Schocktrauma geht es meist um ein einmaliges Erlebnis, wie z.B. eine Naturkatastrophe, ein plötzlicher Verlust, eine Vergewaltigung oder einen Arztbesuch. Bei einem Schocktrauma ist das Erlebte derart überwältigend, dass es von unserem Gehirn nicht wie andere alltägliche Erfahrungen einsortiert werden kann. Dabei muss es sich nicht immer um körperliche Gewalt handeln. Die Wahrnehmung von starker Bedrohung oder extremer Belastung kann ebenfalls ein Schocktrauma verursachen.

Gabor Maté geht davon aus, dass das Trauma nicht das ist, was uns passiert. Sondern das, was uns danach passiert, d.h. ob jemand für uns da war und auf welche Weise jemand für uns da war.[1]

Das Gehirn ordnet alltäglichen Erlebnissen einen Ort und eine Zeit zu, über die wir diese Erfahrungen auch wieder abrufen können. So wissen wir z.B. dass wir gestern Nachmittag im Cafe XY mit Freundin AB Kuchen gegessen haben.

Bei einem Schocktrauma geschieht das Erlebte jedoch so schnell und wird von uns als derart überwältigend erfahren, dass unser Gehirn es nicht auf die übliche Weise abspeichert. Stattdessen nimmt unser Gehirn aufgrund der Geschwindigkeit des Erlebten den kürzesten Weg und lässt dabei die Einordnung des Geschehens in Raum und Zeit aus. Die Erfahrung wird in der Folge z.B. nur bruchstückhaft erinnert und/oder die Reihenfolge der Ereignisse kann nicht folgerichtig wiedergegeben werden.

Ein Beispiel:

Betreten wir z.B. eine Straße und ein Auto rast auf uns zu, überlegen wir nicht erst, wie wir reagieren. Wir reagieren einfach und springen z.B. zurück oder laufen vorwärts. Im Anschluss können wir darüber reden und unserer Freundin erzählen, was wir erlebt haben.

Gelingt das Wegrennen jedoch nicht und das Auto erfasst uns, ist es wahrscheinlich, dass wir im Anschluss nur fragmentierte, d.h. zersplitterte Erinnerungen an das Erlebnis haben. Wir wissen vielleicht, dass das Auto auf uns zuraste, erinnern aber nicht den Zusammenprall. Wir hören vielleicht, wie uns der Sanitäter im Krankenwagen ansprach, aber erinnern nicht, wie wir in den Krankenwagen gekommen sind.

Diese Art des Speicherns unseres Gehirns führt dazu, dass manche Menschen keine Worte für das Erlebte haben und schlicht nicht darüber sprechen können, was ihnen widerfahren ist. Andere sprechen darüber, spüren dabei aber nichts. Aufgrund der fehlenden Einordnung im Gehirn kann es unter anderem zu plötzlichen Erinnerungen, sogenannten Flashbacks kommen, die den Eindruck erwecken, als würde uns das Trauma im jetzigen Moment erneut widerfahren.

Wenn eine heranwachsende oder erwachsene Person ein Schocktrauma erlebt, hat sie aufgrund ihres bisherigen Lebens meist Bewältigungsmechanismen, die ihr dabei helfen, mit dem Erlebten umzugehen. Sie hat vielleicht einen Freundeskreis, mit dem sie darüber reden kann oder weiß, was ihr guttut, um sich zu beruhigen. Darüber hinaus ist die Person vermutlich in der Lage, sich das, was ihr guttut, zukommen zu lassen. Anders als bei einem Entwicklungstrauma.

Ein Entwicklungstrauma ist etwas, dass in den ersten bzw frühen Lebensjahren geschieht und Auswirkungen auf das Verhalten eines Menschen hat. Bei einem Entwicklungstrauma ist der zentrale Aspekt, dass die Bedürfnisse des Kindes nicht angemessen wahrgenommen und erfüllt werden und das Kind sich daher an die Umwelt und die Bindungsperson(en) anpassen muss. Das heißt, es passt sein Verhalten an seine Umgebung an. Der Kern ist, dass das Kind auf die Bindungsperson angewiesen ist und sich für die Aufrechterhaltung des Kontaktes zu diesem Menschen ein Stück weit von dem Kontakt zu sich selbst trennt. Genauere Informationen dazu, findest du hier.

Natürlich kann es auch sein, dass ein Schocktrauma mit einem Entwicklungstrauma zusammenfällt.

[Lesezeit: ca. 4 Minuten]

Vielleicht fragst du dich, was Entwicklungstrauma mit der Gesellschaft zu tun hat? Meiner Meinung nach eine Menge.

Wenn wir uns den Zustand der Welt anschauen, sehen wir ein großes Maß an Leid und Zerstörung. Auf einer gesellschaftlichen und politischen Ebene gibt es Rückschritte hin zum Patriarchat, zur Abgrenzung sowie zur Ausgrenzung und zu Diktatur und Gewalt. Noch nie waren so viele Menschen vor Gewalt und Hunger auf der Flucht wie heute.[1]

Über die zwischenmenschliche Ebene unserer Gesellschaft hört man immer öfter, dass der Ton rauer geworden sei und die Aggression steige.[2] Aspekte wie Selbstbezogenheit, Konkurrenzdenken und Leistung scheinen immer verbreiteter zu sein. Doch was hat das mit Entwicklungstrauma zu tun?

Der Kern eines Entwicklungstraumas ist das Abschneiden des Kontaktes zu sich selbst. Um die Verbindung zur Bezugsperson aufrechtzuerhalten, gibt das Kind die Verbindung zu sich selbst auf. Das hat Folgen, die auch im Erwachsenenalter bestehen bleiben, sofern dieser Mensch nicht bewusst eine Veränderung herbeiführt.

Die unterschiedlichen Auswirkungen wurden im vorherigen Blogartikel bereits grob aufgeführt. Sie variieren natürlich von Mensch zu Mensch und werden von diversen Faktoren beeinflusst. Allen gemeinsam ist jedoch die Trennung von sich selbst und damit vom eigenen Herzen.

Stattdessen bekommt der Kopf bzw. das Denken mehr Bedeutung. Denn wenn Kinder nicht in ihrem ganzen Sein oder mit allen ihren Gefühlen da sein dürfen, dann liegt die Lösung oft darin zu „verstehen“, was von ihnen erwartet wird. Das heißt, was sie tun müssen und wie sie sich verhalten müssen, um geliebt zu werden. Hierbei handelt es sich nicht um bewusste Vorgänge, sondern um innere Abläufe, die unbewusst geschehen.

Wenn sich Menschen nicht mit sich selbst verbunden fühlen, dann können sie sich auch nicht mit anderen oder ihrer Umwelt verbunden fühlen. Sie werden stattdessen dazu neigen, sich selbst in den Fokus zu rücken.

Das Gefühl mangelnder Verbundenheit kann zur Folge haben, dass der betroffene Mensch keine Notwendigkeit sieht, auf andere Rücksicht zu nehmen oder sich einer Gemeinschaft anzuschließen. Auch hier ist die Ausprägung unterschiedlich stark und von Mensch zu Mensch verschieden.

Außerdem können von Entwicklungstrauma betroffene Menschen stärker auf das Denken und Handeln fokussiert sein, weil das Fühlen mit der Gefahr verbunden ist, dem Schmerz von damals zu begegnen. Und das versuchen die meisten verständlicherweise zu vermeiden.

Die in der heutigen Gesellschaft zu beobachtende Verrohung, Vereinzelung, Aggression und Abschottung sind aus meiner Sicht auch eine Folge von Entwicklungstrauma. Ein immer größerer Teil der Menschen scheint immer weniger in der Lage zu sein in Kontakt mit dem eigenen Herzen zu sein, geschweige denn mit offenem Herzen durch die Welt zu gehen.

Hinzu kommen die vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen. Es fängt an in der Schule und zieht sich durch die Arbeitswelt weiter, dass fast ausschließlich Leistung und Machen eine Rolle spielen.

Wahrnehmung, Achtsamkeit und Empfindsamkeit haben in unserer Gesellschaft nur sehr wenig Platz. Menschen mit diesen Eigenschaften werden nicht selten abgewertet oder sogar verhöhnt.

Die Folgen dieses Ablaufes sind fast weltweit zu beobachten: Entfremdung von sich selbst, anderen Menschen, der Natur und den Tieren und ein auf Angst und Hass begründeter Wille, nur das Eigene zu bewahren und – im äußersten Fall – wenn „nötig“ mit Gewalt gegenüber anderen zu verteidigen.

Was jetzt helfen kann, sind aus meiner Sicht unter anderem drei Dinge:

Was es jetzt braucht, ist zum einen das, was angenehmerweise als Gegenpol zu Abgrenzung und Hass bereits immer öfter zu beobachten ist. Nämlich das Menschen sich zusammenschließen und versuchen, gemeinsam etwas zu verändern. Es scheint das Positive im Negativen zu sein: Wenn der Hass größer wird, ruft er die Liebe auf den Plan.

Zum anderen braucht es Menschen, die dazu bereit sind, sich auf den Weg zu sich selbst zu machen. Denn dadurch entsteht Veränderung. Je mehr Menschen sich ihrer alten Muster und Begrenzungen bewusst werden und beginnen, sich aus diesen zu befreien und zu ihrem wahren Sein zu finden, desto stärker fließt diese Befreiung und Veränderung in die Welt.

Denn wir können nur das in die Welt bringen, was wir in uns tragen.

Darüber hinaus braucht es die Verbreitung von Wissen darüber, wie wir Menschen ticken, wie Kinder zu gesunden Erwachsenen werden und wie es zu einem (Entwicklungs-)Trauma kommen kann. Dies ist genauso wichtig wie das Wissen über die Folgen von Traumata und mögliche Wege zur Heilung. Damit immer mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst und ihre Umgebung so zu verändern, dass Räume entstehen, die heilsam sind.

Wenn du bis hierher gelesen hast, gehörst du vermutlich zu den Menschen, die bereit sind für Veränderung. Damit bist du bereits Teil des Wandels, den die Welt so dringend benötigt. Wie schön, dass du dabei bist.

[1] https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluechtlingszahlen, Stand 01.2025

[2] https://de.statista.com/infografik/19352/generation-mitte-studie/, Stand 01.2025

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen

Neueste Kommentare